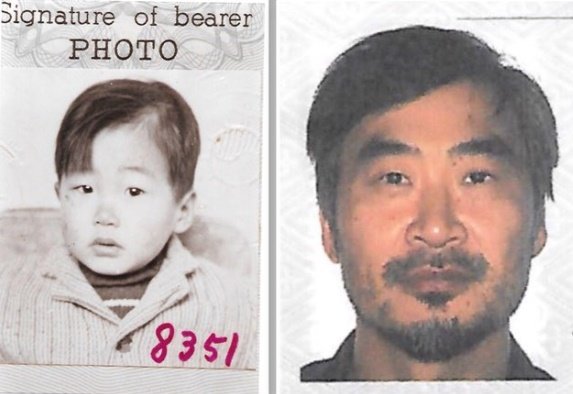

정신과 의사 뱅상 보두 “살아온 얘기 하고 싶어”

1971년 입양…‘제주시 아동복리지도원’ 유일한 단서

1971년 벨기에로 입양 간 뱅상 보두(Vincent Baudoux·51)는 지난 9일 늦은 오후 제주 용담해안도로 너머로 펼쳐진 망망대해를 바라보며 이같이 말했다.

벨기에에서 정신과 의사로 일하고 있는 뱅상은 국제학술대회 참가 차 서울을 방문했다 이날 3박4일 일정으로 제주를 찾았다. 친부모님을 찾기 위한 두 번째 여정이다.

그런데 이름과 나이는 정확하진 않다. 입양기관에서 제주출신인 원장님의 성을 따 임의로 이름을 지어줬을 가능성이 크기 때문이다.

1970년 12월 28일 당시 제주시장의 직인이 찍힌 채 발행된 ‘무연고 증명서’에는 이름 불명에 2~4살 정도로 추정된다고만 표기돼있다.

실낱같은 희망을 품고 제주땅을 밟았던 그해, 가슴에 휘몰아친 감정은 이루 말로 표현할 수 없다고 그는 말했다.

그는 “지나가다 사람들을 마주치면 혹시 내 친부모님이 아닐까 들여다봤다”며 “좋아하는 바다를 실컷 보면서 슬픔이 섞인 복잡미묘한 감정을 느꼈다”고 회상했다.

33년의 세월을 거슬러 제주에 왔지만 친부모를 추적할 어떤 실마리도 얻지 못한 채 다시 벨기에로 돌아가야만 했다.

올여름 아들이 다녀간 뒤 겨울 그가 다시 제주를 찾았다. 먼저 세상을 떠난 아내는 함께하지 못했다.

대신 대학시절 한국을 향한 그리움을 함께 나누던 친구인 이근세 국민대 교수가 함께했다.

뱅상이 친부모를 적극적으로 찾게된 건 당시 유학생이던 이 교수의 도움이 크다.

유복한 집안에서 남부러울 것 없이 양부모님의 사랑을 받으면서 자랐지만 생김새가 달라 ‘나의 친부모님은 어떤 분이실까’ 상상하는 날이 많았다.

하지만 입밖으로 꺼낼 순 없었다. 여동생도 마찬가지로 한국인 입양아였지만, 약속이라도 한 듯 누구 하나 ‘입양’에 대해 이야기하지 않았다.

주변 친구들에게 다른 생김새 때문에 놀림을 받고 오면 양부모님은 “네가 걔네들보다 더 성공하면 된다”고 다독여주셨다.

대학에 진학할 무렵 부모님께 처음으로 입양서류를 보여달라 말을 꺼냈고, 한국어로 적힌 ‘제주’라는 단어를 이 교수가 처음 확인해줬다.

2002년 한국으로 돌아온 이 교수는 뱅상의 친부모를 찾아주기 위해 백방으로 수소문을 했지만, 제주시청에서 발급한 ‘무연고 증명서’ 외에 아직까지 성과가 없는 상황이다.

다만 증명서 귀퉁이에 펜으로 적힌 ‘제주시 아동복리지도원 강세추’라는 이름에 기대를 걸고 있다.

이 교수는 “아마도 무연고 증명서류를 작성한 사람일 것 같다”며 “제주시에 문의했지만 확인되지 않고 개인정보라 경찰에도 신원조회를 요청할 수 없어 막막할 따름”이라고 토로했다.

이들은 1970년 서울 홀트아동복지회로 가기 전 제주에서 머물던 고아원이 있을 것으로 보고 70년도에 운영됐던 도내 고아원에 흔적이 없는지 뒤져볼 계획이다.

기적적으로 친부모님을 만나게 된다면 말문이 턱 막힐 것 같다는 뱅상은 “원망은 하지 않을 것”이라고 말했다.

그는 “친부모님을 원망하는 마음은 크지 않다. 양부모님 덕분에 행복하게 살아왔기 때문일 것”이라며 “그저 어떻게 살아왔는 지 얘기하고 싶다”고 바랐다.

뱅상의 가족에 대해 알고 있다면 이 교수의 전자우편(leekeunse@hanmail.net

) 또는 뉴스1 제주본부에 연락하면 된다.

(제주=뉴스1)

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

IMF “韓 성장률 2.3% 유지… 美는 0.6%P 오른 2.7%”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

![지하철 범죄 역대 최다인데, 제압도 체포도 못 하는 보안관[사설]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124513093.1.thumb.jpg)

지하철 범죄 역대 최다인데, 제압도 체포도 못 하는 보안관[사설]

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

이혼 후 아들 양육비로 벤츠 산 40대 女, 아들한테 “돈 받아와라” 학대

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0