아이 전학 때문에 처음 한국 학교를 방문하고 신기했던 것은 학년이 바뀔 때마다 반 배정을 새로 하고 담임교사도 새로운 분이 온다는 사실이었다. 매년 담임선생님과 반 친구들이 바뀌면 아이들이 매번 새롭게 적응해야 하지 않나 싶었다. 몽골에서는 초등학교에서 고등학교까지 한 건물에 있는 일이 많다. 한 번 어느 반에 배정되면 이사를 가게 돼 다른 학교로 전학을 가지 않는 한 고등학교를 졸업할 때까지 계속 같은 반, 같은 친구들과 공부하게 된다. 담임선생님도 초등학교, 중학교, 고등학교 모두 한 분이 죽 같은 반을 맡는다.

그래서 몽골에선 학교 친구들끼리 매우 가깝고, 졸업 후에도 친하게 지낸다. 이전에 몽골 초중고교 전 과정이 10년제였을 시절(지금은 12년제로 바뀌었다), 고등학교 친구라면 대부분 10년을 함께 같은 반에서 공부하고 지내온 친구들이다. 새 학기는 매해 9월 1일 시작하는데 학교 말고는 재밌는 일이 별로 없던 몽골에서는 친구들이 보고 싶어 여름방학 내내 개학을 기다렸던 것 같다.

내가 학교를 다니던 1980년대는 아직 몽골이 소비에트연방의 영향을 받는 사회주의 국가였다. 초등학생들도 교복을 입었고, 여학생들은 선생님이 정해준 색의 리본을 머리에 달고 다녔다. 학교에 들어가면 우리가 몰래 ‘대머리 아저씨’라는 별명으로 불렀던 레닌, 그리고 ‘수염 아저씨’라고 부른 마르크스, 엥겔스 사진들이 걸려 있는 복도를 지나 교실로 들어갔다. 교실에는 몽골의 독립 영웅 수흐바타르 사진이 칠판 위 중앙에 걸려 있었다.

피아노, 태권도, 미술, 영어학원을 다녀야 하는 한국과는 달리 당시 몽골에는 사교육이 없어서 학교에서 옷이나 음식을 만들거나 악기, 노래 등을 배우는 동아리 활동을 하는 것 외에는 과외나 학원 같은 개념이 없었다.

한국에서 아이를 키워 보니 몽골과는 매우 다르다. 다녀야 하는 학원은 왜 그리 많은지, 영어는 왜 모든 학생이 학원을 다니며 추가로 공부해야 하는지 이해가 잘 안 갔다. 아이가 고3이 되어 가는 지금도 그렇다. 그래서인지 학년이 올라갈수록 공부에 대한 압박이 늘어만 가는 아들에게 “열심히 공부하라”는 얘기를 그리 많이 하진 않았다. 모든 학생이 많은 시간과 노력을 들여 공부하지만 모두가 원하는 결과를 얻는 것이 아니라서 아들을 보면 걱정이 들 때가 많다.

내 얘기를 아이가 재밌게 듣는 걸 보고 가끔 남편이 자기 얘기도 한 번 들어보라고 끼어든다. 시간이 늦어 아이가 하품을 해도 본래 설명이 끝없이 긴 남편은 콩 서리하다가 들킨 얘기, 낚시 가서 넓적다리만 한 잉어를 잡은 얘기, 방학 때 시골에 가서 개구리 잡으러 다니던 얘기들을 꼭 끝내야 한다. 아버지의 긴 설명에도 아이는 참을성 있게 듣는 편이다. 그러다 나와 눈이 마주치면 싱긋 웃곤 하지만.

※이라 씨(38)는 몽골 출신으로 2003년부터 한국에서 살고있다. 2010년부터 4년간 새누리당 경기도의원으로 활동했다. 현재는 다문화여성연합 대표로 다양한 활동을 하고 있다.

이라

이라의 한국 블로그

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

주성하 기자의 서울과 평양사이

구독

-

오늘과 내일

구독

-

오늘의 운세

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

설악산서 연락 끊긴 20대…2개월 만에 숨진 채 발견

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

트럼프, 美전직 대통령 첫 피고인석에

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

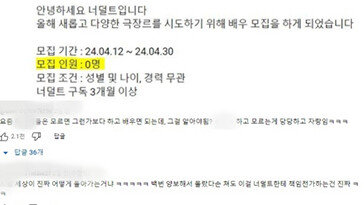

“모집인원 0명? 장난하나” 유명 유튜브 채용공고 문해력 논란

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[이라의 한국 블로그]김장과 ‘이디시’](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2015/12/17/75408709.1.jpg)

![[이라의 한국 블로그]몽골 학교, 한국 학교](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2015/11/19/74867191.1.jpg)

![[이라의 한국 블로그]이라, 외자 이름의 미학](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2015/10/22/74312651.1.jpg)

댓글 0