◇죽은 자의 정치학/하상복 지음/478쪽·2만3000원·모티브북

목포대 정치언론홍보학과 교수인 저자(47)는 ‘살아있는 정치공간’으로서 국립묘지에 주목했다. 사실 동서고금을 막론하고 ‘사자 숭배’는 정치적 정통성을 확보하는 데 핵심적 요소였다.

고대로부터 왕은 절대적 충성의 대상으로서 ‘인격화(육체화)한 국가’였다. 따라서 그의 죽음이 곧 국가의 사멸로 귀결되지 않도록 하기 위해 다양한 제의가 고안됐다. 이런 의례를 통해 선왕(先王)의 죽은 몸은 다시 육체적 존재에서 상징적 존재로 전환된다. 이 상징적 존재는 사멸되지 않고 신성한 묘지에 깃든 채 그의 권능을 승계한 현왕(現王)의 정통성을 담보한다. 이집트의 피라미드와 중국 진시황릉까지 가지 않더라도 청동기시대의 고인돌부터 조선시대의 종묘까지 우리나라의 역사에서도 발견할 수 있는 현상이다.

최초의 국립묘지로서 프랑스 팡테옹의 탄생 시점은 의미심장하다. 로마제국 시절 만신전의 이름을 딴 팡테옹은 프랑스 혁명의 지도자 미라보가 갑작스럽게 병사한 1791년 4월 혁명 전사들의 묘역으로 마련됐다. 루이 16세는 그 한 달 뒤 처형됐다. 왕의 죽음과 국립묘지의 탄생이 맞물려 있던 것이다.

미국의 알링턴 국립묘지는 남북전쟁(1861∼65) 당시 전사자 시신을 안치할 군인묘지로 출발했다. 처음엔 남북전쟁에서 승리한 북군 장병의 시신만 수용했지만, 이후 정치적 타협을 거쳐 남군 유해 안장을 위한 공간을 마련함으로써 화해와 통합의 공간으로 재탄생했다.

한국의 국립묘지인 서울 동작동 국립현충원 역시 1948년 여순사건과 1950년 6·25전쟁의 전몰장병 묘지로 출발했다. 당연히 그 밑바탕엔 반공군사주의라는 이념이 깔려 있었다. 그러다 민주화시기를 겪으면서 3·15묘지, 4·19묘지, 5·18묘지 같은 별개의 국립묘지가 잇따라 탄생했다. 공동체에 대한 희생과 충성을 강조한 현충원이 초기 알링턴을 닮았다면 민주화 묘역은 부당한 국가권력에 맞서는 자유와 저항을 강조한다는 점에서 초기 팡테옹을 닮았다. 정치적 긴장이 감도는 두 개의 국립묘지가 한국인의 가슴에 존재하는 것이다.

저자는 한국의 국립묘지가 이런 통합의 공간으로 바뀔 때 한국정치의 진정한 변화가 이뤄질 수 있다고 역설한다. ‘죽음의 공간’이 ‘상생의 공간’으로 변할 때 현실정치에서도 진정한 공존의 정치가 가능해진다는 통찰이 담겼다.

이 책의 이런 문제의식을 이웃 일본으로 확장해보자. 아베 신조 총리의 야스쿠니(靖國)신사 참배 이면에 작동하는 일본의 심층적 딜레마가 보인다. 일본은 애국심의 구심점이 되는 인격적 대상(일왕)이 여전히 존재한다. 대신 공식적인 국립묘지가 존재하지 않는다. 야스쿠니는 일종의 보완재에 불과하다. 그들이 말하는 ‘정상국가’는 애국심의 구심점을 일왕이 아니라 국립묘지에서 찾아야 한다. 하지만 이는 일왕을 숭배하는 일본 우익에겐 불가능한 상상이다. 천황제와 국립묘지 중 어느 하나를 택할 수 없는 그들의 불안한 영혼은 그래서 자꾸만 야스쿠니 주변을 맴도는 거 아닐까.

권재현 기자 confetti@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

美, 삼성에 반도체 보조금 8.9조… 바이든 “일자리 2만개 창출”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

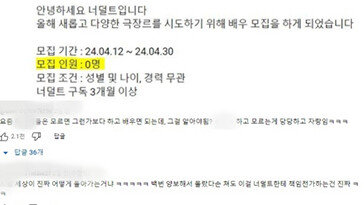

“모집인원 0명? 장난하나” 유명 유튜브 채용공고 문해력 논란

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

![국채금리 왜 이래…나스닥 1.8% 급락[뉴욕증시]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124494907.1.thumb.jpg)

국채금리 왜 이래…나스닥 1.8% 급락[뉴욕증시]

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0