남북이 분단되기 전, 산이포에 정박한 선박은 두 갈래로 오르내렸다. 한 갈래는 예성강을 따라 황해도 연백을 거쳐서 개성으로 올랐고, 또 한 갈래는 한강을 따라 한양으로 연결됐다. 산이포는 강화도 최대 포구였으며, 전국에서도 손꼽혔다. 100여 척의 선박이 정박했고, 700여 가구가 주거지를 형성했다. 5일장이 열리면 황해도 연백 사람들까지 모여들었다. 면사무소, 방직공장, 정미소 등이 들어섰고, 선원들이 찾는 주막과 각종 상점이 성황을 이뤘다. 강화도는 지정학적으로 서울의 목구멍이라 불릴 정도로 중요한 관문이었고, 그 중심에 산이포가 있었다.

지금은 포구의 흔적조차 찾을 수 없다. 남북으로 분단되면서 포구 앞으로 군사분계선이 그어졌다. 사람들은 떠났고, 남아 있던 주민들도 강제 이주되었다. 산이포와 길 하나를 사이에 두고 마주한 천신마을 노인들은 산이포를 기억하고 있을 거라는 기대감으로 다시 찾았다. 한참을 기다린 끝에 삼삼오오 경로당으로 가는 할머니들을 발견했다. 경로당에 모인 노인들의 이야기를 통해서 화려했던 옛 포구의 모습을 그릴 수 있었다.

신씨 할머니(1938년생)가 처음으로 입을 열었다. “장날에는 황해도 연백 사람들도 왔어. 조기, 소금, 곡식을 마포까지 실어 나르는 배가 바글바글했지. 여관, 주막, 상점이 바닷가에 들어서고, 뒤쪽으로는 판잣집이 빼곡했어. 골목길이 얼마나 복잡한지 말할 수가 없어. 아이들이 저녁 먹으러 안 와도 찾을 수가 없었다니까. 한 사람이 겨우 들어갈 수 있는 길이 수십 갈래로 나뉘다가 막혔다가 하니까 처음 들어간 사람은 다시 나오기도 힘들었어.”

바닷물과 한강물이 만나는 포구 앞의 수로는 어족 자원이 풍부했다. 주민들은 60년 넘게 어로 활동을 하지 못했기 때문에 물 반, 고기 반일 거라며 안타까운 마음을 드러냈다. 그런데 며칠 전 반가운 소식이 들려왔다. 정전협정 이후 처음으로 남북이 공동으로 한강 하구 수로조사를 했단다. 선박이 다닐 수 있는 물길을 찾기 위해서 파주시 만우리로부터 강화군 말도까지 660km의 수로를 측량했다. 그날이 오면 가장 부각되어야 할 곳이 산이포다. 개성과 한양으로 향하던 수백 척의 선박이 머물던 곳. 그 시절의 산이포를 기억하는 노인들의 이야기를 통해서 평화의 공간으로 되살아날 한강 하구의 미래를 상상해 본다.

김창일 국립민속박물관 학예연구사

김창일의 갯마을 탐구

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

이호 기자의 마켓ON

구독

-

김도연 칼럼

구독

-

이은화의 미술시간

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

서울역서 KTX-무궁화호 접촉사고…KTX 승객 전원 하차

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

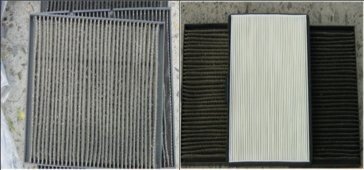

“황사철 자동세차 잘못하면 중고차 가격 ‘뚝’”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

‘유아인 수면제 처방’ 의사들 1심서 잇따라 유죄

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[김창일 갯마을 탐구]〈18〉해운대는 동해안에? 남해안에?](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/12/28/93472354.1.jpg)

![[김창일의 갯마을 탐구]〈17〉남북 왕래하던 옛 포구의 기억](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/12/14/93284275.1.jpg)

![[김창일의 갯마을 탐구]〈16〉섬에도 수만 년 역사가 있다](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/11/30/93094756.1.jpg)

댓글 0