◇한 여자/아니 에르노 지음/112쪽·9800원·열린책들

‘삶을 쓰다’에 담긴 소설 가운데 하나인 ‘남자의 자리’는 지난달 국내에 번역돼 단행본으로 나왔다. 노동자와 농민으로 평생 굽은 허리를 펴지 못하고 살았던 아버지의 지난한 인생이 생생하게 펼쳐진다. 이번에 국내에 출간된 ‘한 여자’는 에르노가 자신의 어머니에게 바친 글이다. “전기(傳記)도, 소설도 아니다. 문학과 사회학, 그리고 역사 사이에 존재하는 그 무엇”이라고 작가는 이 책을 정의한다.

‘어머니가 4월 7일 월요일에 돌아가셨다. 퐁투아즈 병원에서 운영하는 노인 요양원에 들어간 지 두 해째였다. 간호사가 전화로 알려왔다.’ 작품의 시작은 낯익다. 얼핏 카뮈 ‘이방인’과도 비슷하지만 결국 ‘엄마를 잃어버린 지 일주일째다’로 시작하는 신경숙의 ‘엄마를 부탁해’를 연상시킨다.

저자의 필체는 담담하다. 어머니의 죽음과 장례, 유품 정리, 그리고 작가 자신의 기억에 의존해 어머니의 생을 기록해간다. 식료품점, 카페를 운영하며 ‘억척어멈’으로 살았던 어머니는 괄괄하고 때론 자식에게 손찌검도 했지만 노년에는 한없이 연약해진다. 치매까지 걸린다. 정신을 잃은 어머니와 곁에서 그를 지켜보는 딸 사이의 악다구니들. 작가는 억지 눈물을 쥐어짜지 않는다. 스타카토처럼 딱딱 끊어 쓰는 단문과 사실의 나열을 통해 한 여자의 일생을 차분히 완성한다. 울면서 쓰지 않으려고 애쓴 듯한, 건조한 문장들이 오히려 더 슬프게 다가온다. 책장을 덮으면 가슴이 먹먹하다. 이렇게 ‘한 여자’에 대한 기록은 마감된다.

“앞으로는 그녀의 목소리를 듣지 못할 것이다. 여자가 된 지금의 나와 아이였던 과거의 나를 이어줬던 것은 바로 어머니, 그녀의 말, 그녀의 손, 그녀의 몸짓, 그녀만의 웃는 방식, 걷는 방식이다. 나는 내가 태어난 세계와의 마지막 연결 고리를 잃어버렸다.”

세상 모든 딸들은 어머니를 ‘한 여자’로 보게 되면서 스스로 ‘어머니’가 됐음을 자각하는 것은 아닐까.

문학예술

이런 구독물도 추천합니다!

-

고양이 눈

구독

-

광화문에서

구독

-

벗드갈의 한국 블로그

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

![[오늘과 내일/우경임]정말 의료 공백 탓이 아닌가](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124513103.1.thumb.jpg)

[오늘과 내일/우경임]정말 의료 공백 탓이 아닌가

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

-

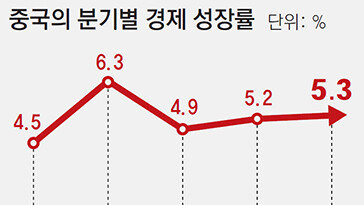

중국, 1분기 5.3% ‘깜짝 성장’… 문제는 소비-부동산 부진

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[책의 향기]평창 온 괴짜 할배 “이 아름다운 나라에 핵폭탄을?”](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/02/10/88603478.1.jpg)

![[책의 향기]과학자가 처방한 음악이라는 묘약](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/02/10/88603443.1.jpg)

![[책의 향기]뱃살 두둑해야 특급 검투사… 여성끼리 싸움도](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2013/10/05/58016812.2.jpg)

댓글 0