◇ 세상 사람의 조선여행/ 규장각한국학연구원 엮음/ 432쪽·2만3800원·글항아리

“백인 여행자가 처음 한국에 체류할 경우 한국인들을 죽이고 싶은 욕구와 자살하고 싶은 욕구 사이에서 고민할 것이다. 한국인은 나약하고 게으르며 도둑질을 잘하고 약자에게 강하며 불필요하게 호기심이 많다.”(20세기 초 종군기자로 대한제국에 온 미국인 작가 잭 런던)

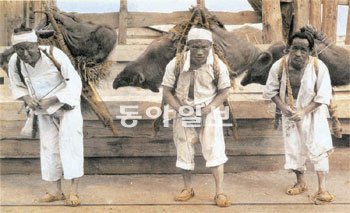

조선 시대에는 일본인과 중국인조차 함부로 들어와 사는 것이 금지됐다. 하지만 이런저런 이유로 이 땅을 밟은 외국인도 적지 않았다. 이 책은 조선 초부터 대한제국 시기까지 이 땅을 다녀간 외국인들의 이야기를 흥미롭게 풀어냈다.

임진왜란에 참전한 명나라 군사는 ‘다국적군’이었다. 태국, 티베트, 인도, 미얀마는 물론이고 포르투갈 사람까지 포함돼 있었다. 독특한 생김새의 포르투갈 사람을 조선인들은 해귀(海鬼)라 불렀다. “(해귀는) 노란 눈동자에 얼굴빛과 사지, 온몸이 모두 검다. 턱수염과 머리카락은 곱슬이고 검은 양모처럼 짧게 꼬부라졌다. … 중원 사람도 이들을 보기 쉽지 않다.”(조선왕조실록 선조 31년)

19세기 조선에 온 선교사 다블뤼 주교는 조선인들이 따뜻한 가족애와 이웃끼리 서로 돕는 착한 마음씨를 가졌다고 칭찬했다. 하지만 미국 작가 잭 런던의 기록에서 보듯 구한말과 일제강점기에 이 땅을 밟은 서양인들의 조선에 대한 인상은 부정확하고 편견에 치우쳐 있는 경우가 많았다.

편견에 가득 찬 그들의 기록 일부는 1982년 프랑스에서 출간된 ‘잭 런던의 조선 사람 엿보기’처럼 20세기 후반에 베스트셀러가 되기도 했다는 내용을 접하면 섬뜩한 기분이 든다. 하지만 이들이 찾아낸 조선 사람들의 몇몇 특징은 지금 우리의 모습에서도 발견되는 것임을 인정하지 않을 수 없다. 우리를 바라본 그들의 이야기가 흥미로우면서도 단지 웃고 넘어갈 수만은 없는 이유다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

12년간 쿠웨이트에 숨어있던 30억 사기범, 3개국 공조로 체포

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

새벽에 전처 부모 무덤 몰래 ‘파묘’…유골까지 따로 숨긴 남편

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

“하늘에서 5만원권이 우수수” 줍고 보니 가짜…뿌린 남성 실형

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0